「2050東京戦略レビュー」について伺います。2050東京戦略はどのように見直すのか。外部有識者等への意見も踏まえながら、一定期間で包括的に見直すべきだと考えますが、見解を伺います。

「2050東京戦略」は2050年代に東京が目指すビジョン、2035年に向けて取り組む戦略、政策目標等を盛り込んでいます。

策定にあたっては有識者や都民から意見を聴取しています。

毎年度PDCAサイクルを徹底し、施策を充実強化しています。

ご答弁ありがとうございます。

武蔵野市は10年の長期計画を立てますが、5年を目処に調整計画を策定し、社会情勢等の変化を踏まえ、必要な見直しを行なっています。

毎年度PDCAサイクルを徹底することは大変評価しています。

2035年、2050年という都政の「羅針盤」となる長期戦略の性格上、毎年度だけではなく、包括的見直しも必要だと考えます。

人口減少と超高齢化が同時進行する局面を迎えています。

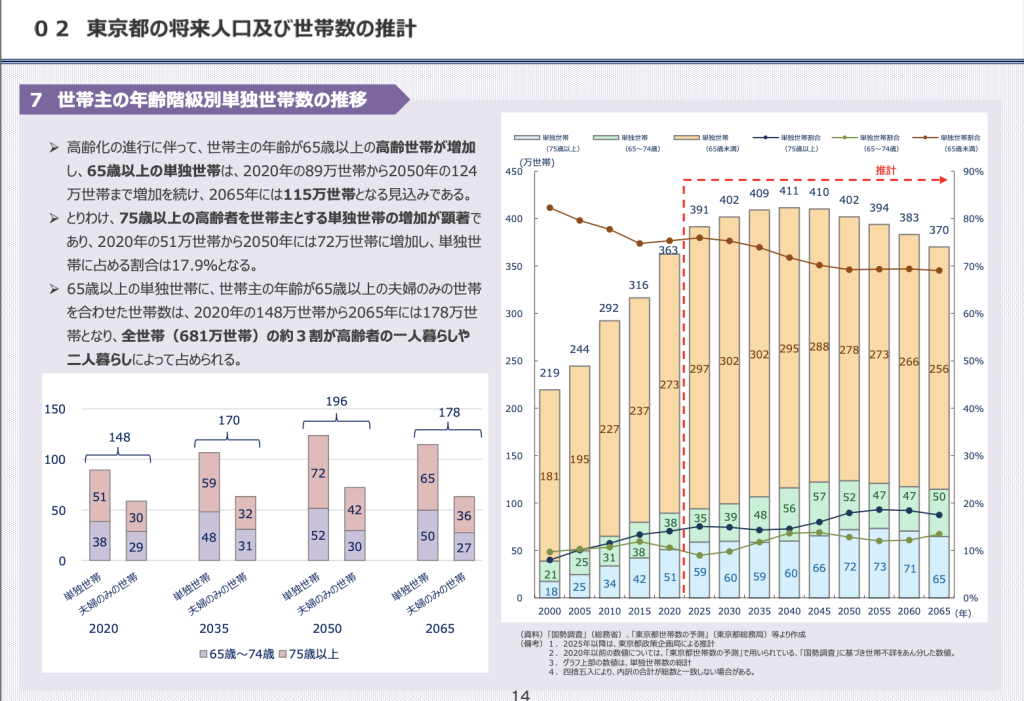

2050東京戦略付属資料 “東京の将来人口” によると、高齢化率は2035年に24.9%(4人に1人が高齢者)、2050年以降は29%(3人に1人が高齢者)で推移すると予想されています。

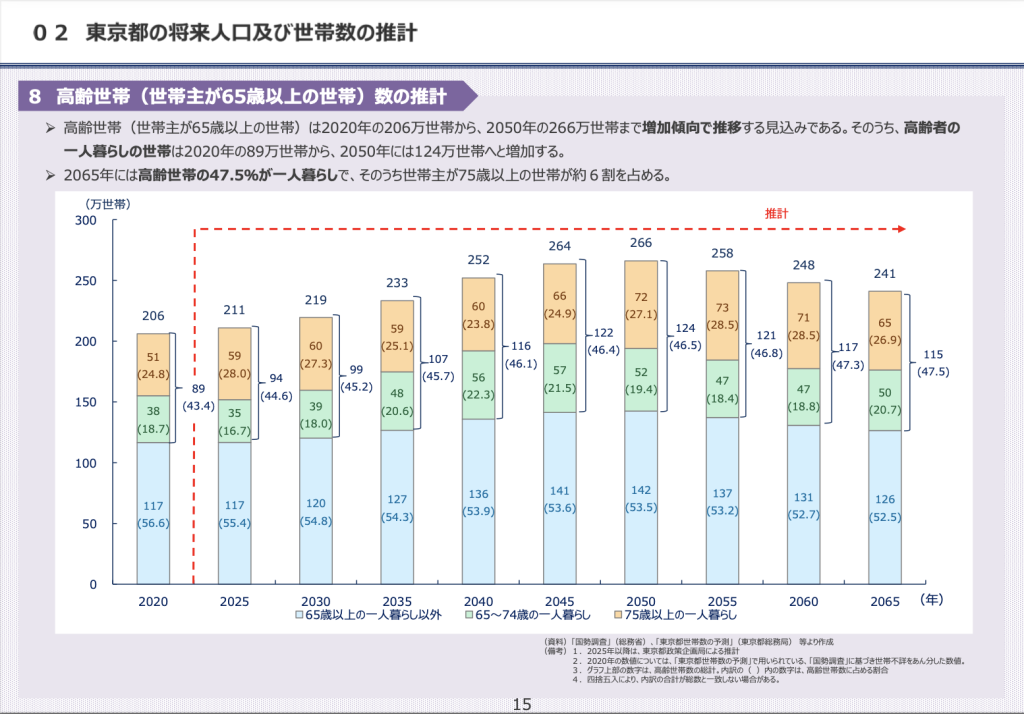

また、高齢者の一人暮らしの世帯は2020年の89万世帯から2050年には124万世帯へと増加すると言われています。

私自身も子育てと親の介護をするダブルケアの当事者です。

そこで伺います。

健康長寿の延伸に向け、政策目標はどのような進捗になっているのか、伺います。

「2050東京戦略」では、都民の健康づくりや、介護予防・フレイル予防を推進することとしています。

65歳健康寿命は5年前と比べて、男性がほぼ横ばい、女性が0.14歳上昇しました。

政策目標である65歳平均余命との差は着実に短縮しています。

介護施策について、政策目標はどのような進捗になっているのか、伺います。

2050東京戦略では、戦略の柱の1つに、「長寿」を位置付け、介護提供体制の強化を図ることとしています。

政策目標に掲げる特別養護老人ホームなどの高齢者向け福祉施設定員数は増加、介護サービス基盤の整備は着実に進捗しています。

私が申し上げたいのは、健康長寿に向けたフレイル予防はもちろんのこと、介護状態になってから「安心して住み続けられる東京かどうか」の視点です。

今後、「ちょっとした困りごと」を抱える高齢者、また、要支援、要介護と進んでいき、排泄の問題などで在宅の限界に向き合い、施設か在宅かの選択に直面する高齢者も増えると考えます。

そのため、レビューにおいては、補完的指標と政策目標が必要だと考えます。

とくに2035年以降は、就職氷河期世代の高齢化が始まるとされ、高齢者の所得格差も拡大する、構造的課題があると考え、政策目標に位置付ける必要性があります。

社会的孤立の程度、相対的貧困率など多角的な指標を用いながら、実態把握の解像度をより高め、一層の戦略の推進に努めていただくよう要望します。