今回の質疑のポイント📍

Q 認知症サポート検診事業と認知症サポート医、とうきょうオレンジドクターの取り組みは❓

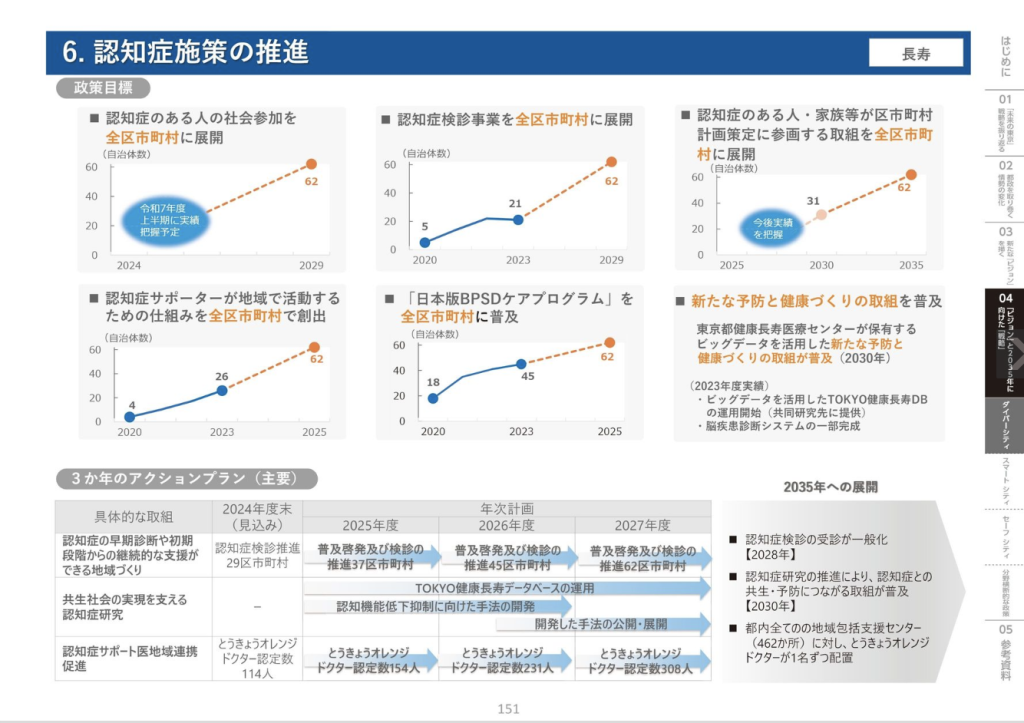

A 正しい知識の普及啓発や検査など(50歳から)を行う市区町村の取り組みを支援、25自治体に補助。認知症サポート医1,852名、とうきょうオレンジドクターは114名

Q 認知症の数の把握は「要介護・要支援認定」を受けた人のみ、必要なサポートにつながっていない都民も多いのでは❓

A 数の把握は各市区町村の回答を丁寧に確認している

Q 認知症グループホーム整備促進のために大都市特有の地価の高さへの補助は❓

A 都独自の整備補助として、補助単価を加算し、物価スライド方式を導入、補助率の引き上げで支援

認知症はだれにでも起こり得る身近なものであり、超高齢化社会を迎える中でその増加が確実に進んでいます。

私自身も父の介護を経験している中で、医療と介護の連携、そして何よりも地域のサポートの力の大切さを実感すると同時に、多くの課題を感じています。

「認知症かもしれない」「どこに相談したらよいのか」「これからどうなるのか」──当事者や家族は不安を抱えながらも、適切な医療や支援につながれないことが少なくありません。

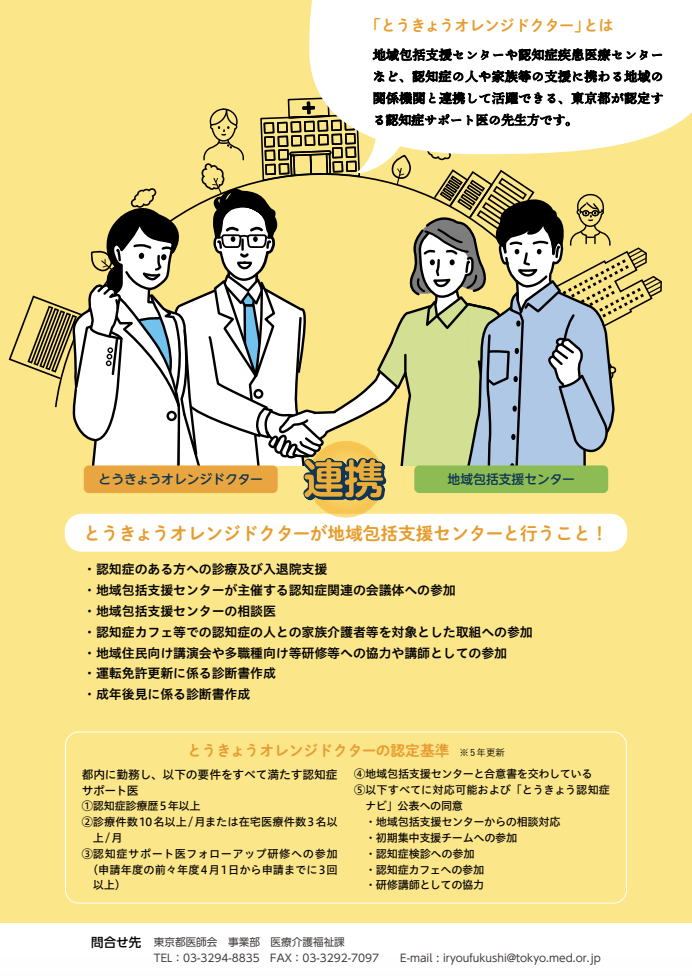

東京都では、地域における医療・介護の一層の連携と、認知症対応力の向上を図るために、認知症の診療に習熟した医師を「認知症サポート医」として養成し、さらに地域包括支援センター等と連携して活動できる医師を「とうきょうオレンジドクター」として認定しています。

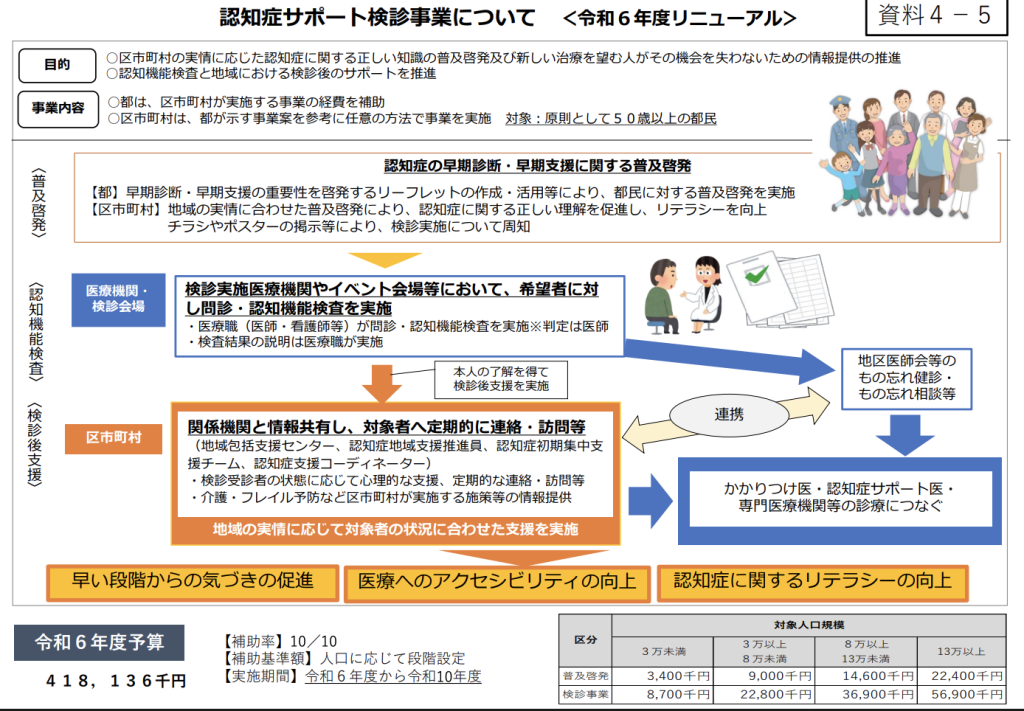

認知症サポート検診事業の内容と実績を伺います。

本事業では、認知症に関する正しい知識の普及啓発、認知機能検査と検診後支援を行う区市町村の取組を支援しています。

昨年度は、25自治体に補助をしました。

早期発見と支援の橋渡しとしての市区町村の取り組みへの支援を評価しています。都が養成した認知症サポート医の人数と、とうきょうオレンジドクターとして認定した人数を伺います。

都は、認知症サポート医を昨年度104名養成し、昨年度時点で累計1,852名。

「とうきょうオレンジドクター」は114名を認定しました。

これらの取組により、地域における医療と介護の連携体制の基盤整備が進むことを評価しています。私自身も認知症の専門の先生に定期的に同行しておりますが、オレンジドクターの浸透度はこれからがんばってほしいと感じています。オレンジドクターの認定を更に進めるべきと考えますが、都の取組を伺います。

都は、オレンジドクターの役割や活動内容を周知するなど、認知症サポート医に対し申請を働きかけています。

東京都が養成する認知症サポート医と、地域で実践を担うとうきょうオレンジドクターの役割は極めて重要です。専門性と実践力を核として、地域全体の認知症対応力を底上げする取組を強化することが大切です。認知症の取り組みを様々進めている市区町村への支援を一層お願いいたします。

都内の認知症高齢者の人数をどのように把握しているか伺います。

都内で要介護認定等を受けている高齢者のうち、国の基準で認知症の症状を有する人の数を各区市町村が回答しています。

一方で、都の把握した人数は、要介護・要支援認定を受けている認知症高齢者であって、実際に認知症である高齢者の人数とは言えないと思いますが、見解を伺います。

都は、検診事業の実施などにより、要介護認定等を受け、必要な医療・介護サービスにつながるよう取り組んでいます。

認知症の実態を正確に把握することは非常に難しい課題です。

現在わかっているのは、「要介護・要支援認定を受けている高齢者のうち、認知症の症状を有する方」の数にとどまっています。

しかし、地域で活動していると、地域の居場所に携わる方々から、「認知症ではないか」と思われる方が、正しいサポートにつながらないまま暮らしているご相談を受けます。

つまり実際には、統計上の数字よりももっと多くの方が支援を必要としているのではないかと考えます。

また、本人や家族にとって、認知症は依然としてネガティブな印象が強く、相談をためらう傾向が根強くあり、これを払拭するには総力をあげた啓発が必要だと感じます。

地域社会全体としても、認知症とともに生きる人の尊厳が大切にされて安心して共に歩める取り組みを、今後さらに進めていく必要があります。

認知症を特別なものとせず、身近な存在として理解すること。

地域に安心して相談できる場があること。

そして、医療や支援につながりやすい仕組みを整えること。

早期発見が大切だというメッセージをもっと浸透させること。

これらが当たり前の意識として社会に根付くよう、継続的な啓発が求められます。

地域の最前線で取り組む各市区町村と連携しながら、取り組みを丁寧に支えていただけますよう、改めてお願いします。

認知症グループホームについて伺います。

認知症グループホームは、「家庭的で落ち着いた雰囲気」の中で、食事の支度や掃除、洗濯などの日常生活行為を利用者やスタッフが共同で行うことにより、 認知症状が穏やかになり安定した生活と本人の望む生活を実現することができる」とされています。

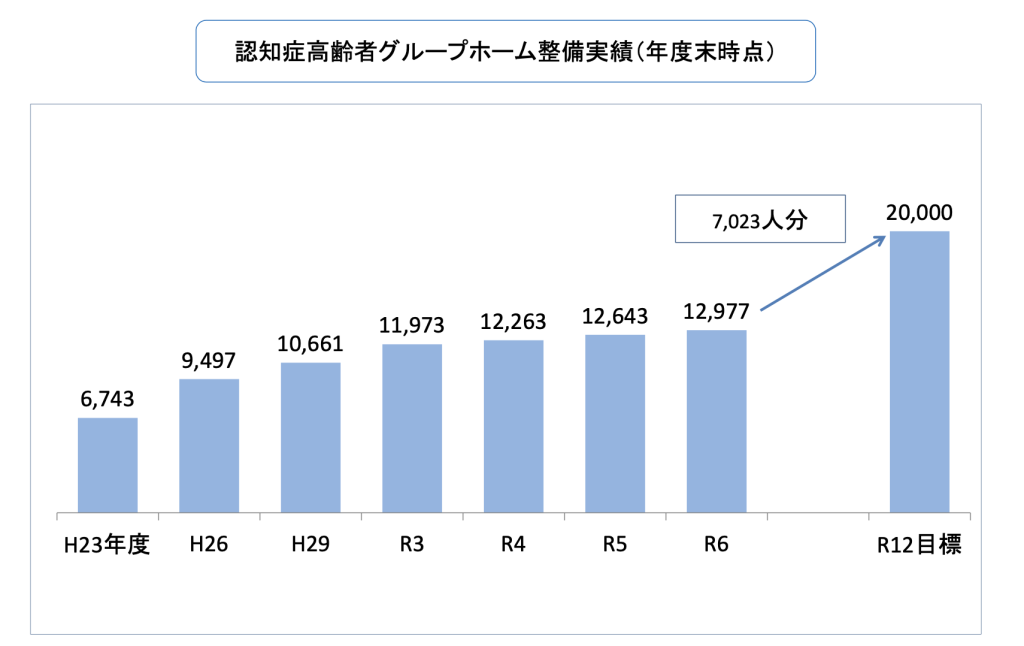

認知症高齢者グループホームについて、令和6年度末時点の整備実績について伺います。

令和6年度末現在、12,977人分を整備しました。令和5年度末と比較すると、334人分増となります。

334人増と聞くと、少し少ない気もいたしますが、グループホームは1つ1つの施設の人数は少人数のため、その規模を考慮しないといけません。

都内の整備は着実に進んでいるものの、依然として地域間格差が大きく、特に多摩地域では整備率が全国平均を下回る市区が多く見られます。

高齢化の進行に加え、認知症の人の在宅生活を支える地域資源として、グループホームの役割は年々高まっており、今後さらに安定した整備ペースの確保が求められます。

次に、認知症高齢者グループホーム整備促進のためにどのように取り組んできたか伺う。

都は、区市町村に対し、国の基金を活用した補助に加え、都独自の整備費補助を実施しました。

整備率の低い地域への補助単価を加算、令和6年度から物価スライド方式を導入しました。

国の制度だけでは大都市部の建設費や物価高騰に対応しきれない中、東京都が独自補助を導入したことは非常に重要です。

土地確保は、都心部の整備を最も難しくしている要因のひとつです。

認知症高齢者グループホーム整備促進の課題として、大都市特有の地価の高さがある。土地確保のための支援策について伺う。

都は、認知症高齢者グループホームの整備に当たり、都有地の減額貸付や、定期借地権の一時金に対する補助を実施しました。

補助に当たっては、地価が高い地域や整備率が低い地域に対する補助率を引き上げるなど、重点的に支援しています。

補助率にも工夫をして支援をしていることがわかりました。都有地の一層の福祉活用に期待をしたいと思います。

認知症GHの理念は「住み慣れた地域でその人らしく暮らすこと」ですが、医療・看取り体制の制約により、最期の段階で別の施設に移ることもあります。

武蔵野市内の社会福祉法人は、グループホームで重度化した方を同法人の特養で受け入れることがあります。

特養の需要の高さはこういった視点からも伺えます。

地域で安心して年を重ねることができる地域の体制づくりについて、市区町村と連携した一層の取り組みを期待します。